- 6 Semantik und Pragmatik

- Die Beeinflussung von Vorgängen des Denkens und Wahrnehmens durch eine bestimmte, verinnerlichte Sprache. Typische Fragestellungen: Ist Denken auch ohne Sprache möglich? Bestimmt Sprache unser Denken? Beeinflußt Sprache unsere Wahrnehmungen?

- Die Beeinflussung von Strukturen der Erfahrung (Begriffe, Taxonomien, Weltwissen) durch eine bestimmte Sprache. Typische Fragestellung: Ist Sprache ausschließlich durch Konvention entstanden, und das Wort nichts als Zeichen einer unabhängig von ihm vorhandenen Sache, oder eines ebensolchen Begriffs? (vgl. Humboldt)

- Brent Berlin & Paul Kay (1969): Basic color terms: their universality and evolution. University of California Press

- Paul Kay, P. & C.K. McDaniel (1978): The linguistic significance of the meanings of basic color terms

- Paul Kay und Willett Kempton (1984): „What is the Sapir-Whorf-Hypothesis?“, in: American Anthropologist, vol. 86, No. 1, März 1984.

- Franz von Kutschera (1975): Sprachphilosophie. Wilhelm Fink Verlag München.

- George Lakoff (1987): Women, Fire and Dangerous Things. Chicago.

- Stefen Pinker (1998): Der Sprachinstinkt. Knaur

- Edward Sapir (1949): Selected Writings. Ed. D.G. Mandelbaum. Berkeley.

- Benjamin Lee Whorf (1991): Sprache, Denken, Wirklichkeit. Reinbek bei Hamburg.

- Taschentuch am Ort des Mordes

- Klopfen an die Wand mit der Absicht, zu stören.

- Herodes und Salome

- Klopfen an die Wand, mit der Absicht zu stören, wobei diese Absicht erkennbar sein soll

- Herrn X wird ein Foto gezeigt, das Herrn Y und Frau X in „unzweideutiger Situation" zeigt

- Herrn X wird eine Skizze gezeichnet, die Herrn Y und Frau X in „unzweideutiger Situation" zeigt

- Klopfen an die Wand, mit Absicht, zu stören und den anderen besonders dadurch zu ärgern, daß er diese Absicht erkennt. (Der „Kommunikationsversuch" ist erfolgreich, wenn sich der andere auch über diese Absicht ärgert)

- Paul Grice (1957): Meaning. Nachgedruckt in Grice (1995)

- Paul Grice (1967): Logic and Conversation. Nachgedruckt in Grice

- Paul Grice (1991): Studies in the way of words

- David Lewis (1975): Languages and language. Nachgedruckt in Lewis (1983)

- David Lewis (1983): Philosophical papers. Vol. I, OUP Oxford

- Dan Sperber & Deidre Wilson (1986): Relevance. Basil Blackwell

6.1 Fragestellungen einer semantischen

Theorie

Semantik ist der Teil der Grammatik, der (i) bestimmt, was Bedeutungen sind und (ii) die Zuordnung zwischen phonologischen Strukturen und Bedeutungen (vermittelt durch Syntax) herstellt.

Was ist Bedeutung?

(a) Diese Wahl bedeutet für mich sehr

viel.

(b) Die Schließung der Universität

bedeutet, daß ich mir eine neue Arbeit suchen muß.

(c) Rauch bedeutet Feuer (natürliche

Bedeutung)

(d) Das Wort Junggeselle bedeutet erwachsener

unverheirateter Mann (linguistische Bedeutung)

(e) Fritz sagt: "Es ist warm hier". Was Fritz

sagt, bedeutet, daß wir die Heizung abstellen sollen (Sprecherbedeutung)

Drei Theorien der Bedeutung

(a) Bezeichnungstheorie

Die Bedeutung eines sprachlichen Ausdrucks

ist das, was der Ausdruck aktuell bezeichnet.

Daraus folgt:

(i) Wenn ein Ausdruck eine Bedeutung hat,

dann bezeichnet er etwas.

(ii) Wenn zwei Ausdrücke das Gleiche

bezeichnen, dann sind sie bedeutungsgleich.

(b) Mentalistische Theorien

Bedeutung eines sprachlichen Ausdrucks ist

die Idee, die mit dem Ausdruck im Geist des Sprechers/Hörers verbunden

ist.

(a) Idee = mentales Bild

(b) Idee = (mentaler) Begriff. Ein Begriff

ist bestimmt durch seinen Inhalt. Der Begriffsinhalt determiniert den Begriffsumfang

(Extension, Referenzbereich, das Bezeichnete).

Was ist der Inhalt eines Begriffs?

(i) Checkliste aus semantischen Merkmalen.

Die einzelnen Merkmale sind perzeptiv verankert und bestimmen so einen

Referenzbereich.

(ii) andere Auffassungen: Prototypen, Stellung

in semantischen Netzen, schematische Theorien (s. theoretische Begriffe

wie Elektron, Gravitation).

(c) Gebrauchstheorie

Bedeutung eines sprachlichen Ausdrucks ist

keine bestimmte Entität, sondern eine Größe, die sich erst

beim Gebrauch der Sprache zeigt.

Was soll eine semantische

Theorie erklären?

(1) semantische Anomalien: Die Relativitätstheorie

ist blau

(2) semantische Widersprüche: Meine unverheiratete

Schwester ist mit einem Junggesellen verheiratet.

(3) semantische Ambiguitäten: In New

York gibt es eine Bank

(4) Synonymie: Die Tasse ist zu

klein versus Die Tasse ist nicht groß genug

(5) Entailment Hans gelang es,

die Aufgabe zu lösen ? Hans löste die Aufgabe

(6) Präsupposition Hans gelang

es, die Aufgabe zu lösen ?p Hans versuchte, die Aufgabe zu lösen

(7) Bildung neuer Bedeutungen rot + Apfel

= roter Apfel

Fisch ++ Frau = Fischfrau (??)

(8) Situationsbezug: Dieser Farbfleck

ist rosa.

Dieser

Farbfleck erscheint mir rot, ist aber in Wirklichkeit weiß.

(9) mögliche und reale Beziehungen zwischen

Wortformen und Bedeutungen (= Begriffen).

Wenn

eine Sprache über zwei elementare Farbwörter verfügt, dann

bezeichnet eines davon alle warmen Farben und das andere alle kühlen

Farbe.

(10) Allgemein: mögliche und reale Laut-Bedeutungszuordnungen

(Phrasen, Sätze, Diskurse).

6.2 Farbwörter

Wie sehen wir den Regenbogen? Es ist eine einfache Tatsache, daß wir Farben in verschiedenen Farbtönen wahrnehmen, und zwar abhängig von der Wellenlänge des reflektierten Lichts. Entsprechend unseres physikalischen Verständnis' von Licht handelt kann die Wellenlänge des Lichts dabei kontunuierlich variieren ohne scharfe Grenzen zwischen "Rot", "Grün", "Gelb" oder "Blau". Wie kommt es nun, daß wir bei der Betrachtung des Regenbogen ein bestimmtes Muster von Trennlinien (oder Trennzonen) in das Spektrum zaubern. Nach Whorf ist es die Sprache, die diesen Zauber auslöst. Die Sprachen unterscheiden sich im Inventar ihrer Farbwörter und diese Unterschiede sollten dann auch zu unterschiedlichen Wahrnehmungen des Regenbogens führen.

Im Zusammenhang mit den Farbwörtern stoßen

wir noch auf eine andere interessante Frage, die nach der Willkürlichkeit

des Zusammenhangs zwischen Wörtern und den durch sie bezeichneten

Begriffen. Damit ist der zweite Aspekt des Einflusses der Sprachwelt auf

die Erfahrungswelt angesprochen. Existieren Begriffe unabhängig von

ihren sprachlichen Bezeichnungen? Ist das Sprachsystem in dem Sinne rein

konventionell, daß es einfach eine willkürliche Verknüpfung

zwischen Wörtern und Begriffen herstellt? Ausgehend von den bahnbrechenden

Untersuchungen von Berlin & Kay (1969) sind im Zusammenhang mit dem

System der Farbwörter für beide Fragestellungen inzwischen empirisch

abgesicherte Antworten gefunden worden.

| (1) Bestimmt die Anzahl und Art der grundlegenden

Farbwörter einer Sprache, wie unser Sprecher den Regenbogen sieht?

Antwort: Nein, mit geringen Einschränkungen. |

| (2) Ist für jede Zerlegung des Spektrums

des Regenbogens ein natürliches Farbwortsystem möglich? Ist die

Zuordnung zwischen Farbwörtern und Farbkategorien ganz willkürlich?

Antwort: Nein, da gibt es sehr starke universelle Begrenzungen. |

Untersuchung von Farbwortfeldern (Berlin & Kay 1969)

Die Untersuchungen von Berlin und Kay führten zu besonders aufregenden Resultaten, da sie sich von zwei methodologischen Erwägungen leiten ließen:

(1) Konzentration auf Grundfarbwörter

- (a) monolexemisch (*Hellbraun)

(b) allgemein gebräuchlich (*Indigo)

(c) nicht kontextbeschränkt (*blond)

(d) nicht hyponym zu anderem Grundfarbwort der betreffenden Sprache (*scarlet: red)

Methode

98 Sprachen untersucht (davon 20 genauer)

Munsell-Farbtafel

| Farbton (40 Stufen)

Helligkeit (8 Stufen) Sättigung (maximal) 9-stufige Grauleiter |

VP sollten für jedes Grundfarbwort x auf

Farbtafel

(a) den Farbbereich kennzeichnen, der sicher

mit x bezeichnet wird

(b) die besten (typischsten) Exemplare von

x kennzeichnen

Die Hauptergebnisse der Untersuchung von 1969:

(1) Anzahl der Grundfarbwörter einer Sprache liegt zwischen 2 und 11 (im dt.: weiß, schwarz, rot, grün, gelb, blau, braun, violett, rosa, grün, grau). Sprecher von Sprachen mit nur wenigen Farbwörtern sind nicht farbenblind! Ihre Differenzierungsleistungen hinsichtlich Farbunterschieden sind kaum von den Leistungen von Sprechern farbwortreicher Sprachen zu unterscheiden.

(2) Grundfarbwörter kategorisieren den Farbraum nicht willkürlich. Zwar sind die Kategoriengrenzen (von Beobachter zu Beobachter und Sprache zu Sprache) sehr variabel, doch die fokalen Farbwerte (11 prototypische Farbausprägungen) stimmen überein. Dies gilt besonders für fokales (reines) ROT, GRÜN, BLAU, GELB, SCHWARZ, WEIß; hier sind inner- und intersprachliche Varianz von etwa gleicher Größenordnung.

Hauptergebnis der Untersuchung von 20 Sprachen. Die für

die einzelnen Farbwörter als typisch eingeschätzten Farbwerte

sind durch Punkte markiert. Die Ziffern geben jeweils die Zahl der untersuchten

Sprachen an, für die ein Farbwort für den markierten Bereich

existiert. Man erkennt deutlich die Konzentration der Einträge

um die sogen. fokalen Farbbereiche.

Das ist ein Beleg dafür, daß sich Sprachunterschiede nicht beliebige Kategorisierungsraster auslösen. Der Wahrnehmungsapparat setzt hier einschränkende Bedingungen.

(3) Unter den 211 denkbaren Konstallationen

der 11 Grundkategorien wurden nur 22 Kombinationen (1%) gefunden,

denen 7 Sprachstufen entsprechen. Schema für implikative Universalien:

| WEIß

SCHWARZ |

< ROT < | GRÜN

GELB |

< BLAU | < BRAUN | VIOLETT

ROSA ORANGE GRAU |

|

|

|

|

|

|

|

Dies weist deutlich darauf hin, daß der Wahrnehmungsapparat dem Sprachsystem Beschränkungen auferlegt und nicht umgekehrt das Sprachsystem den Wahrnehmungsapparat beeinflußt (so wie es die These von Sapir-Whorf suggeriert).

Spätere Revisionen der Hauptergebnisse

(1) Die Farbkategorie GRAU erscheint nicht erst in Sprachen der Stufe VII (Mandarin, Tsonga, Hopi)

(2) Es gibt zahlreiche Sprachen, die keine separaten Terme für GRÜN und BLAU haben, wohl aber für weiter rechts stehende Kategorien (Zulu u. andere Bantu-Sprachen: BRAUN)

(3) Die auf Stufe I einkodierten beiden Farbkategorien

sind nicht achromatisch (hell/dunkel) sondern panchromatisch.

Eine Sprache mit nur zwei Basisfarbbezeichnungen

ist Dani (Hochland von Neuguinea): mola: "hell-warm" ; mili:

"dunkel-kühl"

| Annahme

1969 |

|

| Revision

1978 |

Außerdem stellte sich heraus, daß die gebildeten Farbkategorien mehrere Foki besitzen können. Das ist unmittelbar einsichtig für die durch Mola und Mili bezeichneten Kategorien.

Kleines Intermezzo: Farbtheorien und Farbphysilogie

Farbe gehört einem Materialstück

nicht in vergleichbarer Weise als Eigenschaft an wie Form und Größe.

Farbe existiert nur als Sinnesempfindung eines Betrachters. ("Die Farbe

sei die gesetzmäßige Natur in bezug auf den Sinn des Auges").

|

|

| www | rrr

eee |

|

|

|

|

| Man blicke ca. 30 bis 60 sec. ganz starr auf das links gezeigte Negativ. Wenn man dann den Blick auf die weiße Fläche lenkt, wird man für kurze Zeit das Positiv sehen! Das ist das Phänomen negativer Nachbilder. |

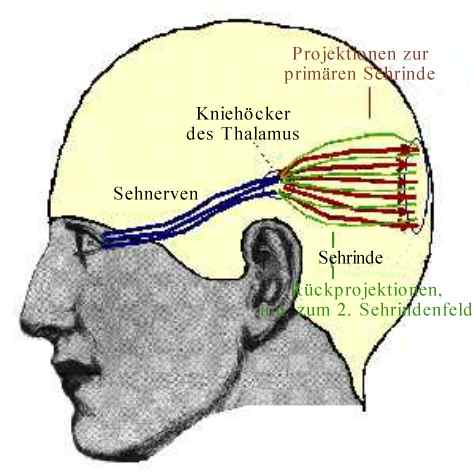

Die folgende Übersicht verdeutlicht, daß

sich die Farbwahrnehmung nicht allein durch die auf der Netzhaut befindlichen

Rezeptoren bestimmt, sondern wesentlich durch bipolare Nervenzellen in

der Sehrindenfeldern bestimmt ist. Ob auf dem Wege von der Netzhaut zu

den Sehrindenfeldern Beeinflussungen durch Signale vom Sprachsystem möglich

sind, kann nicht prinzipiell ausgeschlossen werden. Die Sprache muß

jedenfalls nicht direkt auf die Netzhaut vordringen und diese neu "verdrahten",

um unsere Wahrnehmungen zu beeinflussen. (Daß ist die einzige

Möglichkeit, die Pinker sieht, um die Whorfsche These im Zusammenhang

mit Farben zu retten. Diese Möglichkeit ist natürlich absurd

und kann ausgeschlossen werden; vgl. Pinker 1998, S. 73). Die Übersicht

verdeutlicht auch, daß auf der Netzhaut eine Dreifarbentheorie angemessen

erscheint, in der Sehrinde jedoch eine Gegenfarbentheorie.

|

||||

|

Was ist die Bedeutung der Farbwörter?

Die sechs primären Farbkategorien ROT, GRÜN, BLAU, GELB, SCHWARZ, WEIß lassen sich auffassen als Merkmale mit einem Ausprägungsgrad zwischen 0 (minimale Ausprägung) und 1 (maximale Ausprägung). Derartige Merkmale mit kontinuierlicher Ausprägung heißen auch Zugehörigkeitsfunktionen.

Damit sind 6 Fokalpunkte definiert. Den elementaren

Farbwörtern rot, grün, gelb, blau, weiß, schwarz

werden diese primären Farbkategorien/Merkmale/Zugehörigkeitsfunktionen

zugeordnet:

rot

- ROT

grün

- GRÜN

gelb

- GELB

blau

- BLAU

weiß

- WEIß

schwarz -

SCHWARZ

Mit Hilfe gewisser "logischer" Verknüpfungsoperationen lassen sich nun neue Farbkategorien bilden und den verbleibenden Farbwörtern zuordnen:

A ODER B = Max[A, B]

GRÜN ODER BLAU (kühl)

ROT ODER GELB (warm)

ROT ODER GELB ODER WEIß

(mola)

GRÜN ODER BLAU ODER SCHWARZ

(mili)

A UND B = 2 Min[A, B]

SCHWARZ UND GELB (braun)

ROT UND BLAU (violett)

ROT UND WEIß (rosa)

ROT UND GELB (orange)

WEIß UND SCHWARZ (grau)

Ein bislang ungelöstes theoretisches Problem betrifft die Erklärung

der Farbwortuniversalien.

6.3 Welchen Anteil hat die

Sprache an der Erfahrung

"Woher wissen Sie, daß sie anders denken?" "Na, hören sie doch mal, wie die sprechen!"

Geschichtliches

Wilhelm

von Humboldt ist wohl der erste gewesen, der versucht hat, mit wissenschaftlicher

Gründlichkeit für den Anteil der Sprache an unseren Erfahrungen

zu argumentieren.

"Die

zunächst liegende, aber beschränkteste Ansicht der Sprache ist

die, sie als ein bloßes Verständigungsmittel zu betrachten.

... Die Sprache ist aber durchaus kein bloßes Verständigungsmittel,

sondern der Abdruck des Geistes und der Weltsicht des Redenden, die Geselligkeit

ist das unentbehrliche Hilfsmittel zu ihrer Entfaltung aber

bei weitem nicht der einzige Zweck, auf den sie hinarbeitet" (Humboldt,

Bd. VI, S. 22f)

"Die

zunächst liegende, aber beschränkteste Ansicht der Sprache ist

die, sie als ein bloßes Verständigungsmittel zu betrachten.

... Die Sprache ist aber durchaus kein bloßes Verständigungsmittel,

sondern der Abdruck des Geistes und der Weltsicht des Redenden, die Geselligkeit

ist das unentbehrliche Hilfsmittel zu ihrer Entfaltung aber

bei weitem nicht der einzige Zweck, auf den sie hinarbeitet" (Humboldt,

Bd. VI, S. 22f)

Wenn man vom Anteil der Sprache an der Erfahrung

spricht, dann sollte man zwei Aspekte voneinander unterscheiden

Whorf war ein Versicherungsinspektor, der sich privat für Indianersprachen interessierte, was ihn nach Yale in Sapirs Lehrveranstaltungen führte. Whorf arbeitete unter anderem für eine Feuerversicherungsgesellschaft und wurde dabei gewahr, welch gefährliche Situationen durch sprachliche Mißverständnisse entstehen können. Aber vielleicht hat er die Rolle der Sprache auch etwas übertrieben, so, wenn er meint, daß ein Arbeiter seine Lötlampe in der Nähe eines Behälters, der sich zersetzende und explosive Gerbabfallstoffe enthielt, deshalb allzu sorglos entzündete, da die übliche Bezeichnung für derartige Behälter, "Wasserbassin", suggeriert, daß sich das darin befindliche "Wasser" schon nicht entzünden wird.

Sapir-Whorf-Hypothese des linguistischen

Determinismus

Ein linguistisches System ist nicht bloß

ein reproduktives System zum Ausdruck von Gedanken, sondern vielmehr ein

System, daß die Gedanken selbst formt, Schema und Anleitung für

die geistige Aktivität des Indiviuums ist, für die Analyse seiner

Eindrücke und für die Synthese dessen, was ihm an Vorstellungen

zur Verfügung steht. Die Formulierung von Gedanken ist kein rationaler

Vorgang, der im alten Sinne dieses Wortes rational ist, sondern er ist

beeinflußt von der jeweiligen Grammatik [im engeren Sinne!]. Er ist

daher für verschiedenen Grammatiken mehr oder weniger verschieden.

... Wie wir die Natur aufgliedern, sie in Begriffen organisieren und ihnen

Bedeutungen zuschreiben, das ist weitgehend davon bestimmt, daß wir

an einem Abkommen beteiligt sind, sie in dieser Weise zu organisieren -

einem Abkommen, das für unsere ganze Sprachgemeinschaft gilt und in

den Strukturen unserer Sprache kodifiziert ist.

| Die Sprache determiniert unser

Denken.

Denken ohne Sprache ist nicht oder nur sehr rudimentär möglich |

Linguistisches Relativitätsprinzip

Nicht alle Beobachter werden durch die gleichen

physikalischen Sachverhalte zu einem gleichen Weltbild geführt, es

sei denn ihre linguistischen Hintergründe sind ähnlich oder könne

in irgendeiner Weise auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden.

| Unterschiede zwischen den Sprachen bewirken Unterschiede in den gedanklichen Strukturen ihrer Sprecher (bei gleicher äußerer Situation) |

Anthropologische Falschmeldungen

Beide Thesen scheinen unserer Alltagserfahrung zu widersprechen. Wenn Sprache unser Denken tatsächlich determiniert, daß ist schwer vorstellbar, weshalb wir manchmal nach Worten oder Phrasen ringen, um etwas bestimmtes auszudrücken. Denn dieses auszudrückende Etwas kann ja noch garnicht vorhanden sein, wenn es erst durch Sprache konstituiert wird. Und jeder kennt Situationen, in denen er etwas erkennt oder begreift, ohne es überhaupt in Worte fassen zu können. Weshalb Leute anders denken sollen, weil sie anders sprechen, auch dafür gibt unsere Alltagserfahrung keine guten Gründe. Hat uns da die Wissenschaft vielleicht belehrt, daß wir unseren Alltagserfahrungen nicht trauen dürfen. Oder sollten wir zunächst der "Wissenschaft" etwas genauer auf den Zahn fühlen ist?

(1) Zeitbegriff der Hopi

"Der grundlegend andere Zeitbegriff der Hopi

gehört zu den angeblich spektakulärsten Beweisen für die

Variabilität des Geistes. Whorf schrieb, die Sprache der Hopi

'enthalte keine Wörter, grammatische Formen, Konstruktionen oder Ausdrücke,

die sich direkt auf das beziehen, was Zeit nennen. Sie beziehen

sich auch weder auf Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft noch auf Dauern

oder Bleiben'. Ebenso behauptete er, die Hopi hätten 'keinen allgemeinen

Begriff oder keine allgemeine Anschauung der ZEIT als eines gleichmäßig

fließenden Kontinuums, in dem alle Teile des Universums mit gleicher

Geschwindigkeit aus einer Zukunft durch eine Gegenwart in die Vergangenheit

wandern'. Nach Whorf stellen sie sich Ereignisse nicht als Zeitpunkte oder

Zeitspannen wie Tage vor, die zählbar wären. Vielmehr schienen

sie sich auf den Wandel und Prozeß selbst zu konzentrieren. ... Auch

zeigten die Hopi wenig Interesse an 'exakten Zeitabläufen, Datierungen,

Kalendern oder Chronologien'.

Was ist aber dann der folgende aus dem Hopi

übertragene Satz einzuschätzen?

(2) Eskimovokabular

Verbreitet findet man die Meinung, das Eskimos

eine Vielzahl von Wörtern für Schnee besitzen - die Meinungen

variieren von 20 bis zu 400 Wörtern. Tatsächlich gibt es grade

zwei Wörter, oder wenn man etwas großzügiger zählt,

so um ein Dutzend. (Das Deutsche ist da auch nicht viel schlechter

dran: Schnee, Firn, Harsch, Hagel, Graupel, Eisregen, Blizzard, Lawine)

"Woher kam der Mythos? Jedenfalls nicht von jemanden, der die von Sibirien bis Grönland verbreiteten polysynthetischen Sprachfamilien des Yupik und Inupik tatsächlich untersucht hat. Die Anthropologin Laura Martin hat belegt, wie die Legende nach Art einer Klatschgeschichte aufgebläht und mit jeder Wiederholung weiter übertrieben wurde. 1911 hatte Boas beiläufig erwähnt, daß Eskimos vier verschiedene Wörterfür Schnee verwenden. Whorf erweiterte die Zahl auf sieben und ließ anklingen, daß es noch mehr gab. Sein Artikel fand in mehreren Auflagen weite Verbreitung und wurde danach in Lehrbüchern und populärwissenschaftlichen Werken über Sprache zitiert, was immer höher gegriffeneSchätzungen in anderen Lehrbüchern, Aufsätzen und Zeitungsartikeln zur Folge hatte." (Pinker 1998, S. 77f)

Zur Klarstellung sollte gesagt sein, daß auch die Existenz von 800 Wörtern für Schnee in irgendeiner Schneelingssprache weder die Sapir-Whorf-These noch das linguistische Relativitätsprinzip stützen würde. Dadurch ließen sich lediglich gewisse, begrifflich bereits vorhandene Unterscheidungen besser und leichter ausdrücken als durch die sonst erforderlichen langen und umständlichen Umschreibungen.

(3) Konjunktiv und kontrafaktische Situationen

Sprecher des Englsichen oder Deutschen kennen die grammatische Konstruktion

des Konjunktivs. Damit werden kontrafaktische Situationen ausgedrückt.

Im Chinesischen dagegen gibt es keinen Konjunktive und auch keine anderen

einfachen grammatischen Konstruktionen, die einen einfachen kontrafaktischen

Tatbestand einfach auszudrücken gestattete. So müßte man

statt

Würde Peter heute zur Schule gehen, bekäme er eine schlechte Note in Mathematik

etwa sagen

Falls Peter heute zur Schule geht ... aber er geht garnicht zur Schule ... aber wenn er geht, dann bekommt er eine schlechte Note in Mathematik

Der amerikanische Linguist Bloom schrieb nun Geschichten mit Sequenzen von Schlußfolgerungen aus einer kontrafaktischen Prämisse und legte sie chinesischen und amerikanischen Versuchspersonen in der jeweiligen Muttersprache vor. Beispiel:

Allerdings stellten Nachuntersuchungen, an denen fernöstliche Kognitionspsychologen beteiligt waren, fest, daß Blooms chinesische Übersetzungen keineswegs den amerikanischen Texten entsprachen, sondern eine Menge von Zweideutigkeiten enthielten. Da die chinesischen Versuchspersonen (allesamt Collegstudenten) sehr geübt im wissenschaftlichen Dewnken waren, entdeckten sie sofort diese Mehrdeutigkeiten sofort und zogen daraus die korrekten Schlußfolgerungen, die strikte Nein-Antworten verwehrten. Mit der Behebung dieser Schwachstellen verschwanden auch die Unterschiede.

Moderater Whorfianismus

Die psycholinguitsichen Ergebniss von Berlin,

Kay und vielen anderen und neuere neurophysiologische Befunde können

wie folgt zusammengefaßt werden:

(1) Die Neurophysiologie der Farbwahrnehmung ist kulturunabhängig

(2) Farbwahrnehmung ist im wesentlichen sprachunabhängig, dies ergibt sich insbesondere aus der Existenz von Fokalpunkten der Farbwahrnehmung (ROT, GRÜN, BLAU, GELB). Sprecher von Dani sind nicht farbenblind und können genau so gut zwischen ROT und GELB (beides mola) unterscheiden wie zwischen ROT (mola) und BLAU (mili)

(3) Jedoch gibt es im Bereich zwischen den Fokalpunkten Beeinflussungen durch das jeweilige System von Farbwörtern. Dies wurde durch ein Experiment von Kay & Kempton gezeig, daß abschließend kurz dargestellt wird.

Das Kay-Kempton-Experiment

Einer englischsprachigen und einer Tarahumara

(eine Variante des Uto-Aztekischen) sprechenden Gruppe von Versuchspersonen

wurden drei verschiedenfarbige Chips vorgelegt (siehe das Schema unten).

Dabei wurde den Personen die Frage gestellt, welcher Chip sich farblich

am meisten von den anderen unterscheide.

| Chip A | Chip B | Chip C | |

![[Chip A]](chip1.gif) |

![[Chip B]](chip2.gif) |

![[Chip C]](chip3.gif) |

|

| Wellenlänge (fiktiv) | 100 | 160 | 200 |

| Englisch | blue | green | |

| Tarahumara | (ein einziger Farbbegriff) | ||

Deutung: Da im Tarahumara für alle drei Farbnuancen nur eine Bezeichnung existiert (siyóname), wurde der physikalisch unterschiedlichste Chip ausgewählt. In der englischen Sprache dagegen verläuft zwischen Chip B und C eine semantische Grenze zwischen blue und green, so dass das konzeptuelle System ihrer Sprache die Engländer Chip C wählen ließ. Das heißt, das konzeptuelle System der Sprache beeinflusst unser Handeln.

Als Folge derartiger Befunde entwickelte sich der moderate Whorfianismus, nach dem Sprache Denken zwar beeinflusst, aber nicht determiniert. Wie stark diese Beeinflussung tatsächlich ist, darüber wird wohl noch geraume Zeit debattiert werden. Unbestritten ist, daß die Fähigkeit, Farben zu unterscheiden, nicht automatisch zu Farbbegriffen führt. Wenn jemand blau von grün unterscheiden kann, muß er nicht automatisch über die Begriffe BLAU und GRÜN verfügen. Wir alle können Zahlen voneinander unterscheiden. Das heißt jedoch noch lange nicht, daß wir alle über die gleichen Zahlbegriffe verfügen (z.B. werden die Wenigsten den Begriff der vollkommenen Zahl kennen, obwohl sie ihn leicht aufgrund ihres Unterscheidungsvermögens lernen können). Sprache spielt also bei der Konstituierung von Begriffen eine gewisse Rolle, obwohl die begrifflichen Strukturen auch ohne Sprachsystem zu einem guten Teil "vorgebildet" sind. Das Bild, demzufolge die Rolle von Wörter einfach in der Etikettierung bereits vorhandener Begriffe besteht, ist jedenfalls sehr fragwürdig.

Whorf hat natürlich recht, wenn er behauptet, daß Unterscheidungen, für die es keine einfachen und stereotypen sprachlichen Ausdrucksformen gibt, keine solchen häufigen und systematischen Unterscheidungen sind. Jedoch belegt dies nicht unsere totale Abhängigkeit von der Sprache. Eher ist es umgekehrt, daß gewisse neue Erfahrungen zum sprachlichen Wandel beitragen. Dies wurde übrigens weder von Humboldt noch von Whorf jemals bestritten.

Die These, daß ein

Volk irgendwoher eine Sprache annimmt, die dann seine typischen Erfahrungs-,

Handlungs- und Lebensformen bestimmt, wird weder von ihnen vertreten, noch

wäre sie im mindesten plausibel. Vielmehr wird die Sprache aus der

Auseinandersetzung mit den materiellen, sozialen und religiösen

Bedürfnissen und Lebensumständen eines Volkes geprägt. ...

Wenn man hingegen den einzelnen

betrachtet, so ist es sinnvoll zu sagen, daß er von der Kultur, in

die er hineingeboren wird, geprägt wird, und es ist auch sinnvoll

zu sagen, daß die Sprache, die er übernimmt, seine Erfahrungen

mitbestimmt. ... Weil wir also mit der Sprache Unterscheidungen und Bestimmungen

erlernen und nicht nur lernen, immer schon geübte Unterscheidungen

und Bestimmungen auszudrücken, beeinflußt die Sprache die Art

und Weise, wie der einzelne erfährt und wahrnimmt, und was er wahrnimmt.

... Auch für den einzelnen besteht natürlci nicht eine totale

Abhängigkeit von der Sprache, so daß er nicht in der Lage wäre,

andere Unterscheidungen zu machen, als man sie sprachlich einfach ausdrücken

kann. Denn zunächst einmal ist eine hinreichend ausdrucksfähige

Sprache so plastisch, daß man in ihr auch neue Unterscheidungen formulieren

kann. (Kutschera 1975, S. 308 f.)

Literatur

6.4 Pragmatik

- Was an der Bedeutungstheorie

wirklich wundernimmt, ist, wie lange sie unter dem Joch philosophischer

Irrlehren gestanden hat und wie hartnäckig diese Irrlehren sind.

HILLARY PUTNAM

Sprache dient der Kommunikation. Wirkliche

Kommunikation ist nur denkbar, wenn der Produzent eines „Signals" damit

etwas meint, er dem Signal also eine Bedeutung (in einem

der Sinne dieses Wortes) zuschreibt. Dies scheinen Binsenweisheiten. Doch

in den meisten Arbeiten wird der Bedeutungsbegriff ganz unabhängig

von einem kommunikativen Rahmen entwickelt. Paul Grice hat versucht, diese

Lücke zu schließen. Zur Einführung in diese Problematik

ist es zweckmäßig, mit einigen einfachen Grundbegriffen aus

der technischen Informatik zu beginnen.

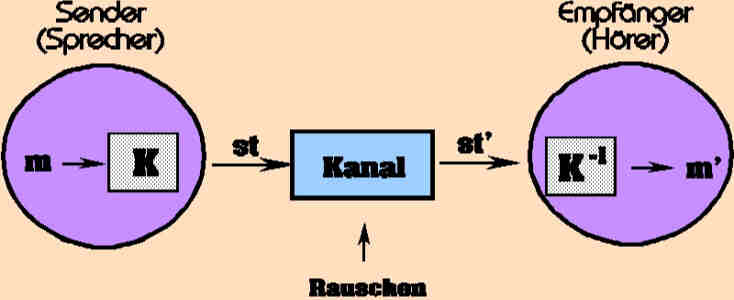

Das Kodierungsmodell der Kommunikation

Kode = System, daß Paare [Mitteilung,

Signal] erzeugt.

Signal = Modifikation der äußeren

Umgebung

Mitteilung = interner Zustand, der bestimmte

semantische Inhalte darstellt (Gedanken, Sachverhalte).

Beispiele

(1) Morsekode

(2) "Sprache" der Bienen

(3) natürliche Sprachen?

Shannon und Weavers Kodierungsmodell ist inspiriert von der Technologie der elektronischen Datenübertragung. Die Basisidee ist jedoch viel älter:

(1) Aristoteles: Sprachlaute sind Symbole zur Beeinflussung der Seele

(2) Grammaire de Port-Royal: ... Wörter können als bestimmte Lautfolgen angesehen werden, die von Menschen als Zeichen benutzt werden, um ihre Gedanken auszudrücken.

(3)Locke: „Es war daher für den Menschen außerdem die Fähigkeit erforderlich, diese Laute als Zeichen für innere Vorstellungen zu verwenden. Er mußte sie zu Kennzeichen für die in seinem Geist vorhandenen Ideen machen können, wodurch sie auch anderen erkennbar und die Gedanken des menschlichen Geistes von einem zum anderen übermittelt werden konnten."

(4)Saussure: Sprache (Language) ist ein System von Zeichen, das Ideen ausdrückt. Es ist daher mit Systemen des Schreibens, den (gestischen) Alphabeten Taubstummer, symbolischer Riten, politischer Formeln, militärischer Signale etc. vergleichbar.

(5)Stevenson (1944) (zit. nach Grice): Kausale Theorien: x bedeutet nur dann etwas, wenn x die Tendenz hat, bei einem Hörer eine (kognitive oder sonstige) Einstellung hervorzurufen bzw., was den Sprecher betrifft, die Tendenz, durch eben eine solche (kognitive oder sonstige) Einstellung hervorgerufen zu werden, wobei diese Tendenzen von "einem elaborierten Konditionierungsprozeß" abhängen.

Es ist offensichtlich, daß ein Kode immer auch ein Repräsentationssystem begründet (Das umgekehrte gilt allerdings nicht, da es „natürliche" Repräsentationssysteme gibt, die sicherlich keinen Kode realisieren. Man denke an Systeme der visuellen oder auditiven Wahrnehmung)

Sind Kodes für die menschliche Kommunikation konstitutiv? Dieser Frage wollen wir uns jetzt zuwenden

Kodes und Kommunikation

Das Kodierungsmodell ist als Modell der menschlichen

Kommunikation unzureichend!

Problem A: Nicht jedes Kodierungssystem (=informationsübertragende System) ist ein Kommunikationssystem (im eigentlichen Sinne); die "Sprache der Bienen" ist sicherlich keine Sprache in dem Sinne, daß die Biene damit etwas meinen kann.

Problem B: Kommunikation ist auch ohne Kode möglich.

Beispiel: Wie fühlst Du Dich? Antwort: Vorzeigen einer Packung Aspirin. (Bedeutung: nicht so toll)

Man kann offensichtlich etwas bestimmtes meinen, ohne sich dabei in irgendeiner Weise eines Kodes zu bedienen.

Aus dem Scheitern, das einfache Kodierungsmodell der Informationsübertragung auf den intuitiven Begriff der Kommunikation zu übertragen, ergeben sich grundlegende Fragen zum Wesen kommunikativer Handlungen und zu den Voraussetzungen, unter denen Handlungen etwas „bedeuten". (Man denke an ein Klopfen an die Wand, daß unter Umständen einen kommunikativen Sinn erhält).

Grices Neuansatz einer handlungstheoretischen

Semantik -- Übersicht

(1) Explikation eines allgemeinen Kommunikationsbegriffs

mit Hilfe handlungstheoretischer Termini. Wann gilt eine bestimmte Handlung

als Kommunikationsversuch? Wann ist ein Kommunikationsversuch erfolgreich?

- s. Grices Aufsatz Meaning (1957).

(2) Kommunikationskonventionen und Sprachkonventionen. Was heißt es, etwas auf konventionelle Weise zu kommunizieren? Läßt sich der sprachliche Bedeutungsbegriff handlungstheoretisch bestimmen (im Rahmen einer allgemeinen Theorie der Kommunikation)? - s. Lewis' Aufsatz Languages and Language (1975).

(3) Was soll es heißen, daß jemand mit einer Handlung, die bereits eine konventionelle Bedeutung besitzt, jemanden etwas zu verstehen zu geben versucht (konversationell zu implizieren versucht), was von dieser konventionellen Bedeutung nicht gedeckt ist bzw. ihr sogar widerspricht? Nach welchen Prinzipien läßt sich das konversationell Implizierte erschließen? - s. Grices Aufsatz Logic and Conversation (1967).

Im folgenden wenden wir uns nur dem ersten

Problemkreis zu: Wann gilt eine bestimmte Handlung (z.B. Produktion einer

Lautkette) als Kommunikationsversuch? Oder anders ausgedrückt:

Wann bedeutet diese Handlung etwas?

Die Gricesche Theorie der Kommunikation

(1) (a) Rauch bedeutetn

Feuer

(b) Diese Flecken bedeutenn Masern

(c) Der jüngste Haushaltsplan bedeutetn,

daß es ein schlechtes Jahr geben wird

(d) Einen Frack anziehen bedeutetn,

daß der Betreffende gleich auf einen Ball gehen wird

(2) (a) Dieses dreimalige

Läuten der Klingel (im Bus) bedeutetnn,

daß der Bus voll ist. (Der Busfahrer meint damit ...)

(b) Vorzeigen von Aspirin auf die Frage "Wie geht es?"

bedeutetnn „nicht so toll".

(c) Die Tür ist offen bedeutetnn

(i) eine Feststellung über eine bestimmte Situation;

(ii) eine Aufforderung, die Tür zu schließen;

(iii)eine Aufforderung, den Raum zu verlassen, ...

Versuch 1:

x bedeutetnn etwas (S meint etwas

mit dem Äußern von x / S verwendet x zur Kommunikation) gdw.

x wurde von S mit der Absicht geäußert,

bei H etwas zu bewirken (z.B. bei H eine Überzeugung hervorzurufen

- wobei eine Bestimmung dieser Überzeugung zugleich eine Bestimmung

dessen ist, was x bedeutetenn)

| x bedeutetnn etwas gdw.

Intend(S, x, Tut(H,r)) (Informationsabsicht) |

Versuch 2:

x bedeutetnn etwas gdw.

x wurde von S mit der Absicht geäußert,

bei H etwas zu bewirken und S beabsichtigt außerdem, daß H

die Absicht hinter seiner Äußerung erkennt

| x bedeutetnn etwas gdw.

I: Intend(S, x, Tut(H,r)) (Informationsabsicht) II: Intend(S, x, KH(I)) (Kommunikationsabsicht) |

Versuch 3:

S meinte etwas mit dem Äußern von

x gdw.

S produziert das Ereignis x in der Absicht,

im Hörer H eine bestimmte Reaktion dadurch zu erzeugen, daß

H eben diese Absicht bemerkt.

(S beabsichtigt, daß die Äußerung von x bei einem Hörer H eine Wirkung mittels der Erkenntnis dieser Absicht hervorruft)

[Der Kommunikationsversuch des S ist dann erfolgreich,

wenn S die Reaktion bei H dadurch hervorruft, daß H die Absicht des

S erkennt, diese Reaktion herbeizuführen]

| x bedeutetnn etwas (S meinte etwas

mit dem Äußern von x) gdw.

I: Intend(S, x, Tut(H,r)) (informative Absicht) II: Intend(S, x, KH(I)) (kommunikative Absicht) III: Intend(S, x, KH(I) cause Tut(H,r)) (Erfüllung der kommunikativen Absicht führt zur Erfüllung der informativen Absicht) |

Konsequenzen aus dieser Definition:

(1) Ein Kommunikationsversuch ist dann erfolgreich, wenn S die informative Absicht erkennt (also die kommunikative Absicht erfüllt): KH(Intend(S, x, Tut(H,r)).

(2) Definition eines Kommunikationsversuchs und Realisierung eines Mechanismus zur erfolgreichen Kommunikation (Erfüllung der kommunikativen Absicht) sind verschiedene Dinge.

(3) Diese Analyse liefert den Ausgangspunkt, um zu verdeutlichen, wie Diskrepanzen zwischen Sprecherbedeutung (meaning-nn) und Satzbedeutung entstehen können.

Literatur